那些上不了身的就只是隨風散佚的謠言

提及某人,有時候,記不起來對方的名字,但綽號確鮮明浮現。

如同學會,聊到當年「睡美人」老師,

立即浮現老師微張的眼睛,下頜上揚的神情。

同事聚會,提起「Malignancy王」,

就會想起經常生氣,隨手砸物,大吼大叫的老闆。

綽號,如標籤,由他人貼上,

有些,我們欣然接受,

有些,很討厭,ㄧ聽到就ㄧ肚子火,

如「肥呆」「無腦人「機車」「大嘴巴」「口水王」「慣老闆」。

極力撇清倒顯得自己對號入座,想以其人之道 還治其人之身,

又怕陷入互揭瘡疤的迴圈,忍住不說,怕對方以為自己默認。

如何處理不想被貼標籤的困境?

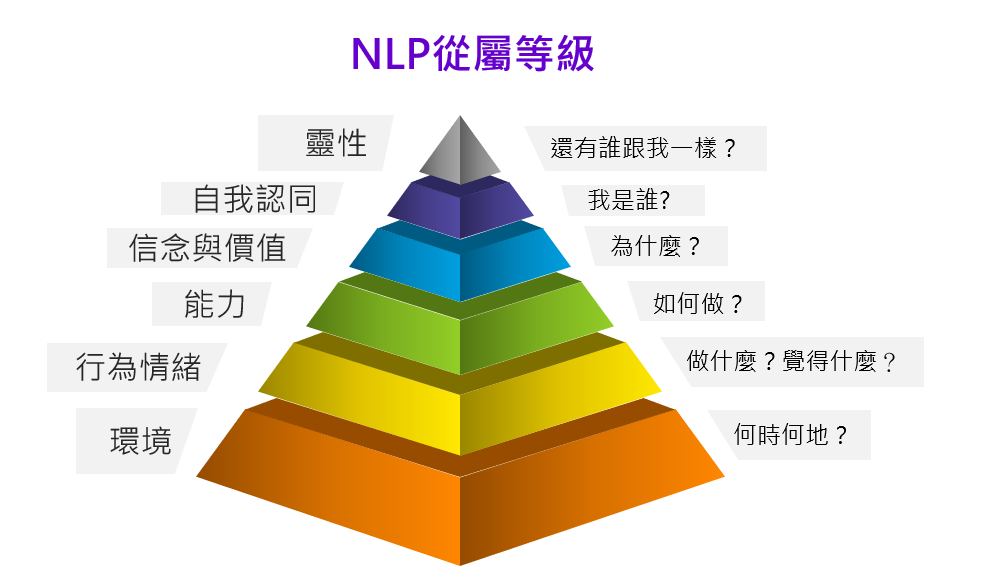

場景定格,先轉到NLP的從屬等級。

從屬等級指個人或團體內對於學習、改變等議題處理過程有不同層級的結構,

Robert Dilts將其分成六個,各個階層就像金字塔般層層堆疊。

上位階層包含了下位階層的屬性,也對下位階層具有更高的影響力。

第一層,底層,環境,何時何地?

上一層,第二層,行為/情緒,做什麼?覺得什麼?

第三層,能力,如何做?

第四層,信念/價值觀,為什麼?

第五層,自我認同,我是誰?

第六層,精神/靈性,還有誰跟我一樣?

很難懂,沒關係,請上網查「NLP的從屬等級」,覺得清楚後再繼續看。

回到被稱呼綽號的場景,覺得「生氣」是從屬等級的第二級。

愛因斯坦說「不應該用製造問題的思維去解決問題」。

用從屬等級,第五級「自我認同」來解決第二級「情緒」。

先讓困境跑一會吧!不急著反應。

深呼吸,以COACH方式平靜自己。平靜後再反應吧!

聽到「無腦人」「肥呆」等,那不是呼叫自己,跟自己無關,

就讓對方的話隨風吹過然後散掉。

也可利用NLP的假設前提「不反應也是一種反應」,

久了,

想貼標籤的人也會自覺無趣。

要是明知不該反應,卻又止不住自己行為,

NLP的「前景背景快速治療法」可以協助發展對應困境的新制約反應。

不反應也是反應,那些上不了身的最終會隨風而逝。